認知症は高齢化が進む現代において大きな課題となっています。適切な知識を持つことは、家族や社会全体で支え合いながら生活の質を向上させるために非常に重要です。この記事では、認知症の基本的な理解から、症状、進行段階、予防法までを詳しく解説します。

認知症とは?

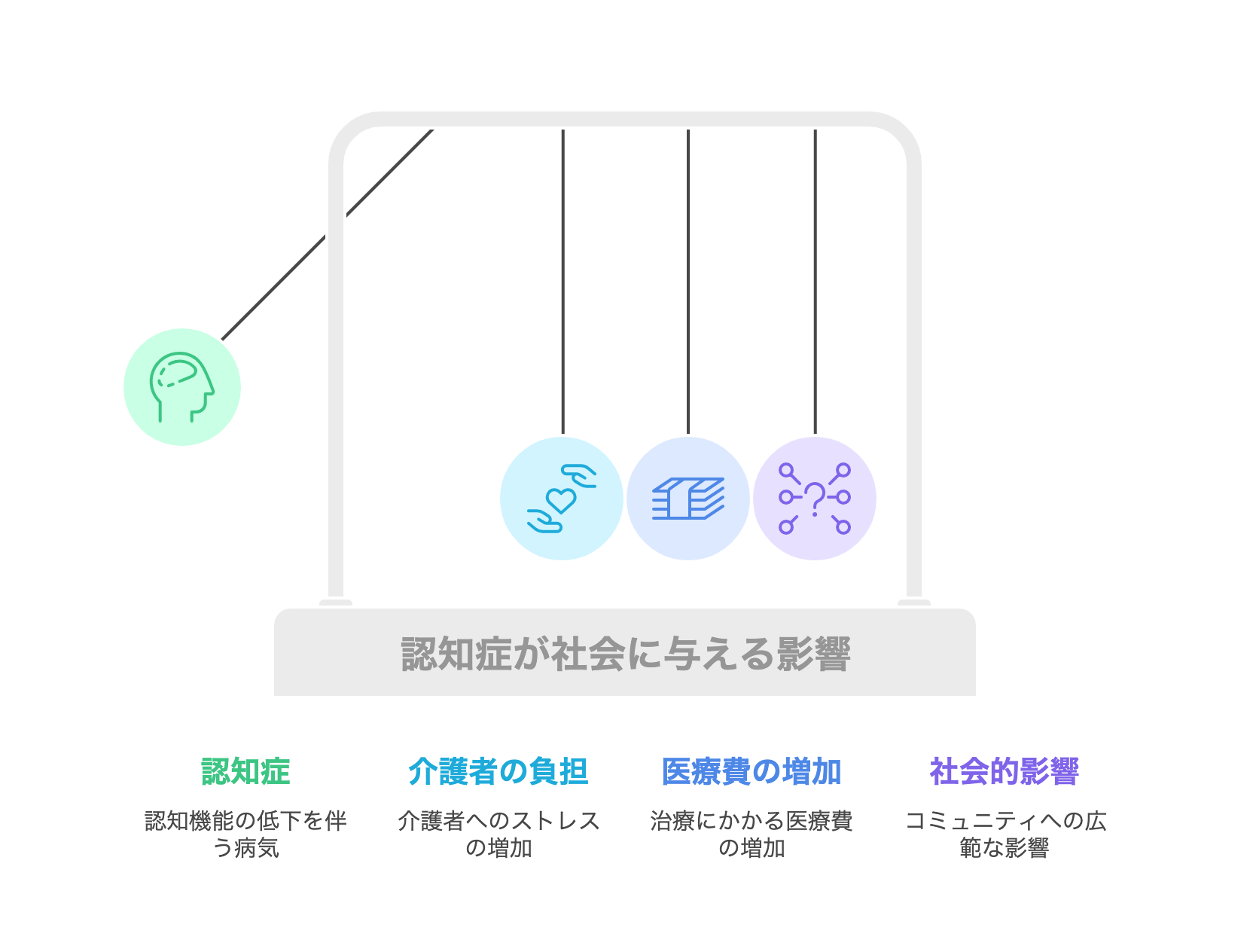

認知症は、脳の細胞が損傷し、記憶や判断能力などの認知機能が低下する病気です。また、この病気は個人の生活だけでなく、介護の負担や医療費の増加を通じて社会全体にも大きな影響を及ぼします。単なる加齢による「物忘れ」とは異なり、体験そのものを忘れることが特徴です。例えば、「朝ごはんに何を食べたか」ではなく、「朝ごはんを食べたこと自体」を忘れる場合があります。さらに、物忘れに気づかないことも多く、これが早期発見を難しくしています。

認知症は進行性の病気であり、本人の生活だけでなく家族や周囲の人々にも大きな影響を及ぼします。早期発見と適切な対応が非常に重要です。

主な症状

認知症の症状は、以下の2つのグループに分けられます。このグループ分けは、症状の特性を理解しやすくするだけでなく、適切な治療や介護方法を考える際にも役立ちます。また、どのような支援が必要かを早期に判断するための手助けとなります。

中核症状

中核症状は、脳の働きが直接低下することで引き起こされる症状です。

-

記憶障害:最近の出来事を忘れる、または昔の記憶が曖昧になる。

-

見当識障害:時間、場所、自分の状況がわからなくなる。

-

判断力の低下:適切な判断が難しくなる。

-

失語・失行:言葉を使う能力や目的を持った動作が困難になる。

周辺症状

周辺症状は、中核症状が原因で引き起こされる感情や行動の変化です。

-

不安や抑うつ

-

幻覚や妄想

-

理由のない徘徊や攻撃的な行動

-

昼夜逆転

これらの症状は、進行段階に応じて悪化することがあります。

認知症の種類

認知症にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴や原因が異なります。

アルツハイマー型認知症

-

認知症の中で最も一般的。

-

初期には記憶障害が主症状として現れる。

-

症状はゆっくりと進行。

血管性認知症

-

脳梗塞や脳出血などの脳血管障害が原因。

-

症状が比較的急に現れることが多い。

-

麻痺やしびれなどの身体的な症状を伴うことも。

レビー小体型認知症

-

幻覚や注意力の変動が特徴。

-

初期から筋肉のこわばりや動きの遅さが現れる。

前頭側頭型認知症

-

行動や人格の変化が目立つ。

-

衝動的な行動や社会的に適切でない行動が増えることが多い。

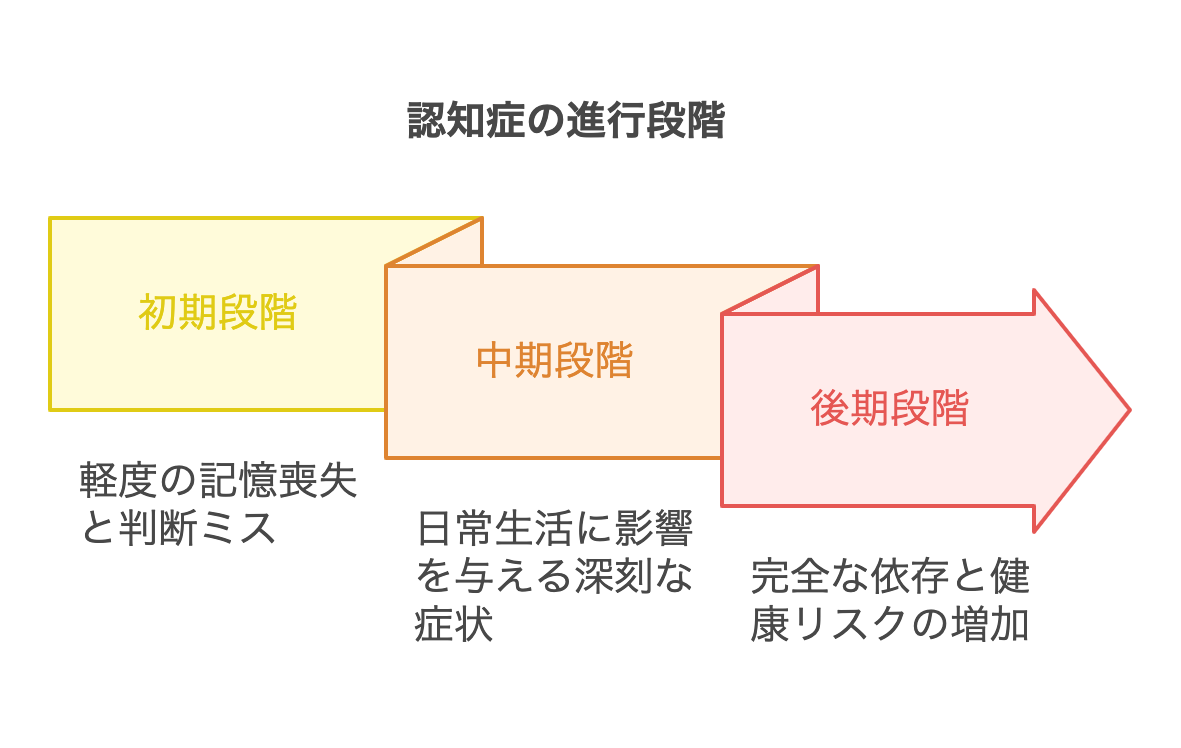

認知症の進行段階

認知症は、以下のような段階を経て進行します。例えば、初期段階では家族が「最近忘れっぽい」と気づく程度ですが、中期になると家族が外出の際に見守りを行う必要が出てきます。後期では、介護者が食事や衣服の着替えなど、すべての日常生活を支援する場面が増えることがあります。

初期

-

物忘れが目立つ。

-

簡単な判断ミスが増える。

-

家族が「最近少し変だな」と感じる程度。

中期

-

日常生活に支障が出る。

-

幻覚や妄想が強くなる。

-

徘徊や攻撃的な行動が増え、介護者の負担が大きくなる。

後期

-

ほとんど寝たきりになり、会話ができなくなる。

-

介護が全面的に必要になる。

-

感染症やその他の合併症のリスクが高まる。

予防方法

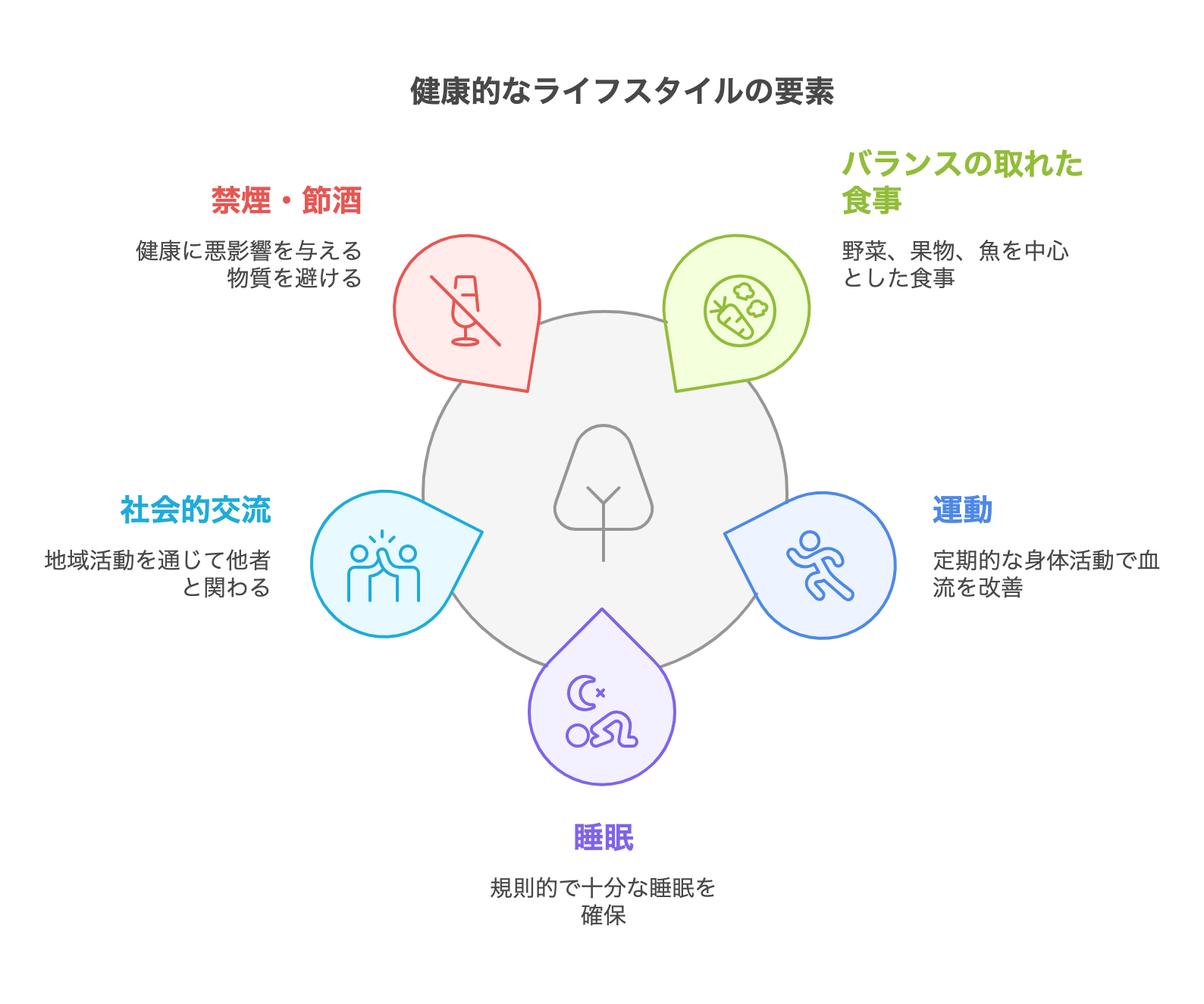

認知症を完全に防ぐことは難しいですが、生活習慣を改善することで発症リスクを下げることができます。また、予防は進行を遅らせるための重要な鍵であり、日常的な取り組みが将来の生活の質を大きく左右します。

健康的な食生活

-

野菜、果物、魚を中心にしたバランスの良い食事を心掛ける。

-

塩分や飽和脂肪酸を控える。

適度な運動

-

ウォーキングや軽いジョギングを定期的に行う。

-

運動は血流を良くし、脳の健康を保つ効果がある。

十分な睡眠

-

睡眠不足を避け、規則正しい生活リズムを保つ。

人との交流

-

地域活動や趣味を通じて積極的に人と関わる。

-

孤独を防ぎ、脳を刺激する活動を行う。

禁煙・節酒

-

タバコや過度の飲酒を控える。

認知症と向き合うために

認知症は本人だけでなく、家族や周囲にも影響を与えます。正しい知識と適切なサポート体制を整えることで、生活の質を保つことが可能です。

穏やかに接する

-

焦らず、ゆっくりとしたペースで会話をする。

-

相手の話を否定せず、安心感を与える態度を心掛ける。

専門家の助けを求める

-

医療機関や地域包括支援センターを活用。

-

介護の相談や適切なサービスの利用が重要。

家族のケア

-

介護者自身が休息を取り、ストレスを軽減することが必要。

認知症への理解を深めよう

認知症は誰にでも起こり得る病気です。偏見をなくし、支え合う社会を作るためには、一人ひとりが正しい知識を持つことが欠かせません。例えば、地域で開催される認知症カフェへの参加や、認知症サポーター講座を受講することで、認知症に関する理解を深め、実際に支援活動を行う機会を得ることができます。この情報が、認知症に対する理解を深め、患者やその家族の生活を支える一助となれば幸いです。

コメント