認知症高齢者の日常生活の自立度とは

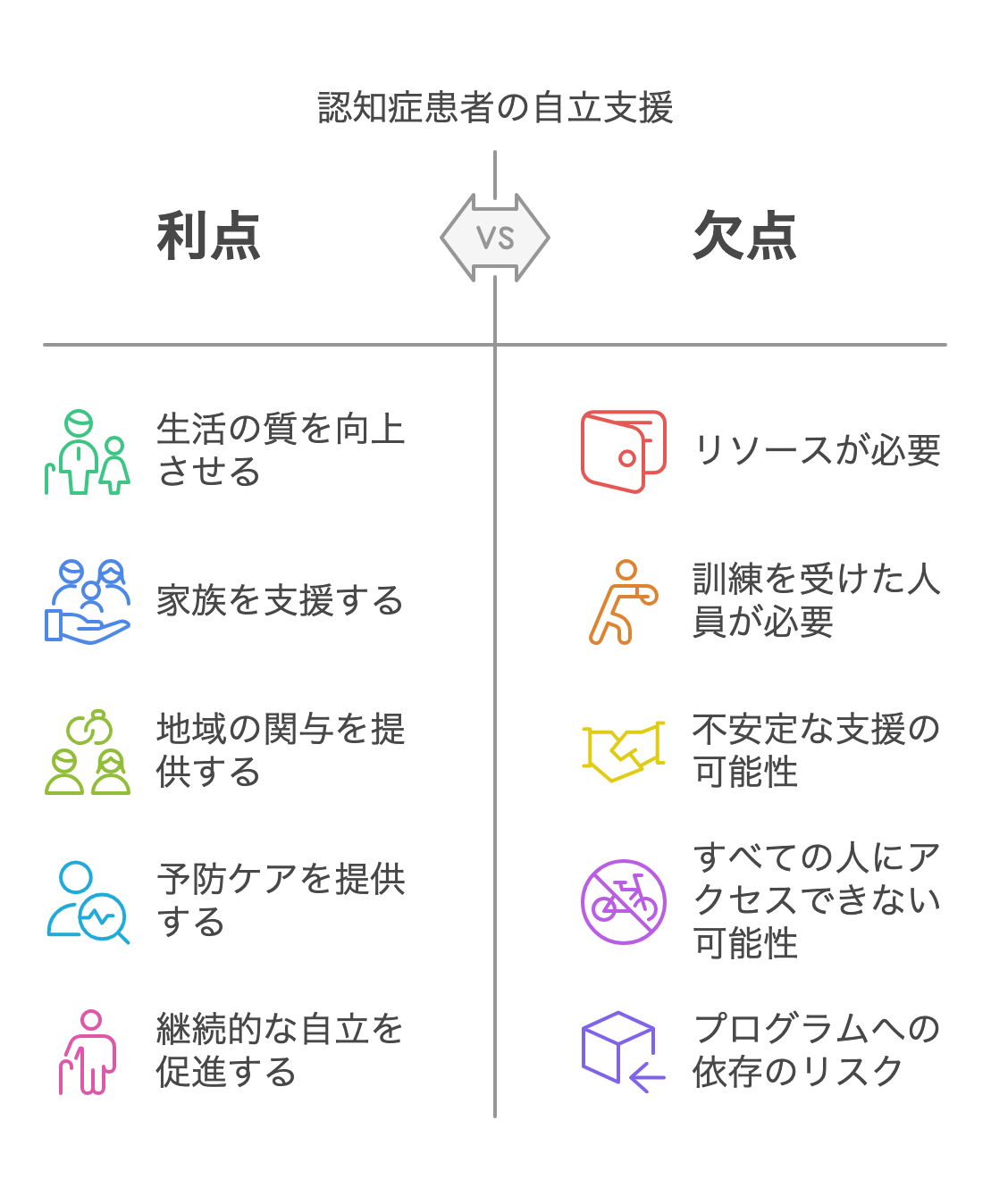

現在の高齢化社会では、認知症高齢者が自立して生活する能力をどのように維持し、向上させるかが重要な課題となっています。例えば、地域で認知症カフェを開設する取り組みや、自治体が提供する介護予防教室などが実践されています。これらの活動は、認知症高齢者の生活を豊かにするだけでなく、家族や介護者の支援にもつながります。認知症は記憶力や判断力が低下する病気ですが、適切なサポートを受けることで自立した生活を続けることができます。この記事では、評価方法やサポートの手段、最新の取り組みを紹介し、さらに具体的な事例や現場の工夫も併せて解説します。

自立度を測るための評価方法

認知症高齢者の自立度を正しく評価することは、適切な支援の提供に欠かせません。以下に主な方法を示します。

HDS-R(日本版改訂長谷川式簡易知能評価スケール)

HDS-Rは認知機能を簡単に評価できる方法で、全9項目から成り、30点満点で判定されます。このスケールは、軽度認知障害(MCI)や認知症のスクリーニングに役立ちます。例えば、「今日は何月何日ですか?」や「これから3つの単語を言いますので覚えてください」といった質問が含まれます。また、日常生活の状況を反映する質問を取り入れることで、現場での迅速な判断が可能です。特に、診療所や地域の健康診断などで短時間で実施できる点が実用的です。

ADL(日常生活動作)の評価

ADLは、食事や着替え、排泄といった日常生活の基本的な動作を測定します。また、買い物や料理といった複雑な動作を含むIADL(手段的日常生活動作)の評価も行い、全体的な生活能力を把握します。IADLは特に社会参加や独居生活の可否を判断するのに有効です。

FIM(機能的自立度評価法)

FIMでは、運動能力と認知能力を含む18項目を7段階で評価します。この評価は、介護が必要な度合いを数値で表すため、支援計画に役立ちます。また、FIMは医療機関だけでなく介護施設やリハビリ施設でも利用され、広く信頼されています。

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

この基準では、自立度を4段階に分類し、どの程度支援が必要かを具体的に判断します。例えば、「準自立」では見守りが必要である一方、「要介護」では積極的な介助が求められます。

自立度を向上させる方法

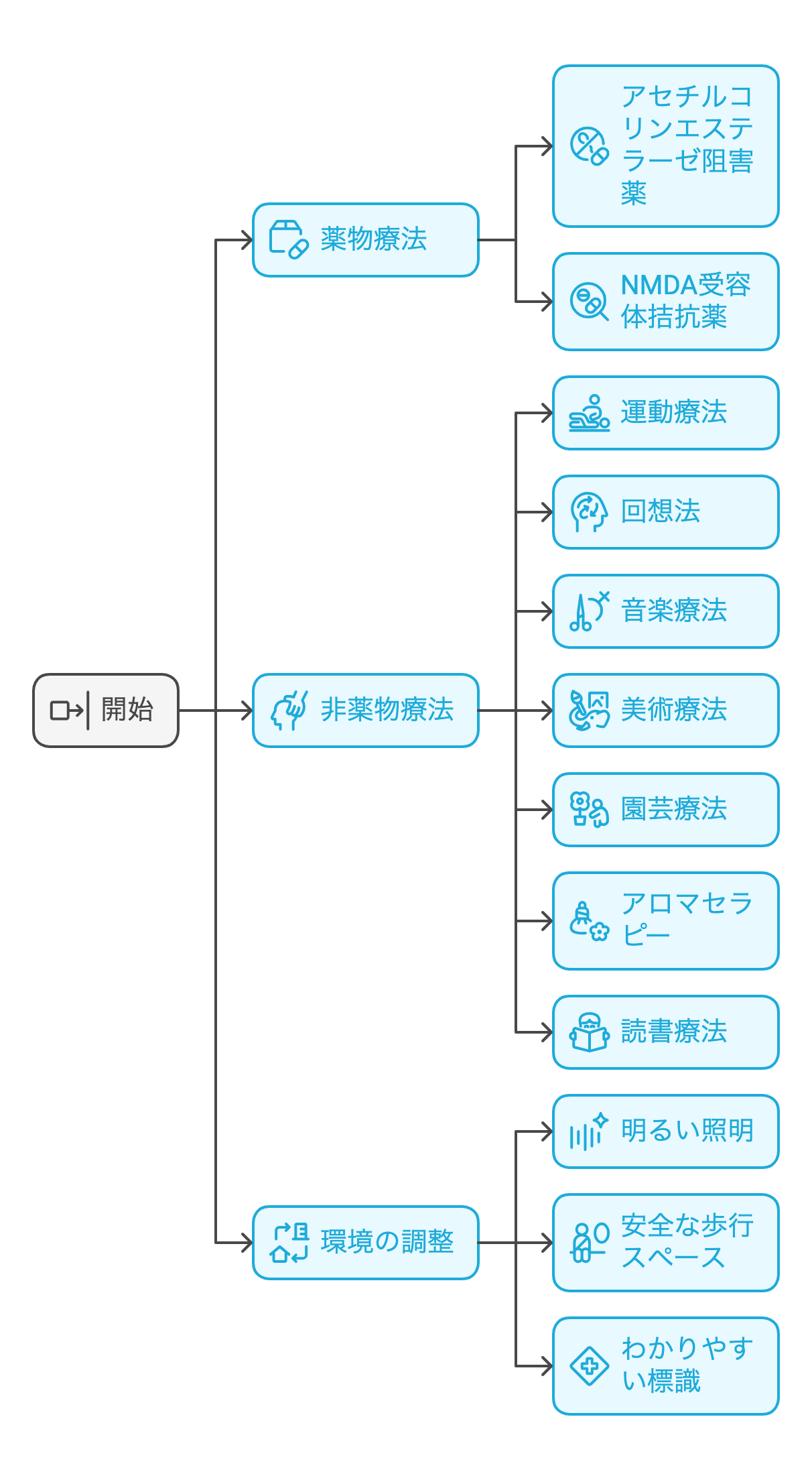

薬物療法

認知症の進行を抑制する薬には、アセチルコリンエステラーゼ阻害薬やNMDA受容体拮抗薬があります。これらは症状の進行を遅らせ、日常生活の質を高める効果が期待されます。また、最近では個々の症状に特化した新薬の開発も進んでおり、副作用を抑える取り組みが注目されています。

非薬物療法

非薬物療法は、脳に良い刺激を与えることで進行を遅らせる方法です。運動療法、回想法、音楽療法、美術療法、園芸療法、さらにはアロマセラピーや読書療法など、多様なアプローチがあります。例えば、運動療法ではウォーキングやストレッチなど簡単なものから始めることで、身体機能の維持と運動習慣の形成に役立ちます。回想法では、昔の写真や懐かしい音楽を通じて過去の記憶を呼び起こし、家族や介護者との交流を深め、精神的な安定を促します。音楽療法では、歌を歌ったり楽器を演奏したりすることで、認知機能の刺激とリラックス効果が得られます。また、美術療法では絵を描いたり手工芸に取り組むことで、創造性を引き出しながらストレスを軽減します。園芸療法では植物を育てたり自然と触れ合うことで、心の癒しと充実感を感じることができます。アロマセラピーでは特定の香りを用いてリラックス効果を高め、読書療法では物語や詩を読むことで認知力や想像力を刺激します。これらの非薬物療法を組み合わせることで、個々のニーズに応じた効果的な支援が可能となります。

環境の調整

住環境を見直すことも重要です。例えば、明るい照明の設置や安全な歩行スペースの確保、わかりやすい標識の設置などが、認知症高齢者の生活を支えます。特に、自宅内での転倒防止策は、事故を防ぐための基本的な取り組みです。

社会的支援の活用

在宅サービス

デイサービスや訪問介護を利用することで、高齢者が自宅での生活を続けられるよう支援します。例えば、デイサービスでは、高齢者が施設で食事や入浴の支援を受けながら、レクリエーション活動に参加することで身体機能を維持したり、社会的なつながりを感じたりすることができます。また、訪問介護では、ホームヘルパーが自宅に訪問し、掃除や料理のサポートを行うだけでなく、日常的な会話を通じて孤立感を軽減する役割も果たします。これらのサービスは家族の負担軽減にもつながります。さらに、訪問看護師が関わることで、医療的なケアが必要な場合にも迅速かつ適切な支援が提供されます。

地域支援体制

地域包括ケアシステムでは、医療機関や介護施設が連携して認知症高齢者を支える体制を整えています。認知症疾患医療センターや初期集中支援チームがその中心的役割を担います。また、地域の住民が認知症について理解を深めるための講座やイベントも定期的に開催され、地域全体で支える仕組みが構築されています。

家族のサポート

介護する家族へのサポートも重要です。カウンセリングや介護者同士の交流の場を設けることで、精神的な負担を軽減する取り組みが行われています。家族が適切な情報や技術を得ることは、高齢者の自立度を高めるうえで大きな助けとなります。

最新の研究と取り組み

認知症の早期発見

軽度認知障害(MCI)の段階で適切な介入を行うことで、認知症の進行を遅らせる可能性が高まります。早期診断技術の向上により、症状が現れる前の段階での発見が可能となりつつあります。

個別化ケアの重要性

一人ひとりの状態やニーズに合わせた支援を提供することが、生活の質を向上させるカギとなります。特に、趣味や興味に基づいた活動を取り入れることで、より効果的な支援が可能です。

テクノロジーの導入

ICTやロボット技術を活用した介護支援は、認知症高齢者の自立を促進し、介護者の負担を軽減する新しい取り組みとして注目されています。たとえば、見守り機能付きのセンサーは、夜間の動きを検知して転倒リスクを知らせるほか、異常があれば介護者や医療機関に即座に通知する仕組みがあります。また、AIを活用した会話ロボットは、高齢者の話し相手となり、孤立感を軽減するだけでなく、日々の健康チェックや服薬のリマインダーとしても役立ちます。さらに、自動運転車椅子や移動補助ロボットなど、移動の自由をサポートする技術も普及しつつあり、認知症高齢者の生活を多角的に支える役割を果たしています。

まとめ

認知症高齢者の日常生活の自立度を向上させるためには、HDS-RやADLなどの評価方法を活用し、薬物療法と非薬物療法を組み合わせた支援が必要です。また、地域の支援体制を活用し、最新の研究を取り入れることで、認知症高齢者が自立した生活を送るための環境を整えることが重要です。さらに、家族や地域社会の協力が、認知症高齢者の生活をより豊かにする鍵となります。これにより、認知症高齢者とその家族が安心して暮らせる社会を目指すことができます。

コメント